?? 由 文心大模型 生成的文章摘要

本文首先討論了在信息技術出現(xiàn)前,社會發(fā)展的核心驅(qū)動因素:新土地的發(fā)現(xiàn)和新技術的發(fā)明。新土地的發(fā)現(xiàn)為人們提供了價值創(chuàng)造的空間,而新技術的發(fā)明幫助人們進一步地發(fā)現(xiàn)土地,同時提高了價值創(chuàng)造的效率。在這個過程中,人們也發(fā)明了信息技術,打開了虛擬世界的大門,也打通了真實世界與虛擬世界之間的連接。

總的來說,真實世界與虛擬世界的發(fā)展是相互交織、相互促進的動態(tài)發(fā)展,同時也通過幾個不同的階段實現(xiàn)循環(huán)式發(fā)展:

在真實世界中,人們利用資源與技術,以有型產(chǎn)品的方式進行生產(chǎn)與消耗;

技術的發(fā)展,帶來了真實世界的數(shù)字化,積累了虛擬世界的原始信息;

圖像端和邏輯端的技術突破,創(chuàng)造了虛擬世界的原生信息,進一步增加了數(shù)字信息的體量;

虛擬世界和真實世界的邊界逐漸模糊,兩個世界相互滲透和影響;

不同的產(chǎn)業(yè)和領域,在真實世界和虛擬世界兩端受到不同路徑的沖擊和擠壓;

個人、組織、公司和社會在真實世界和虛擬世界誕生了新的連接方式;

新的連接方式產(chǎn)生新的數(shù)據(jù),加速了邊界的模糊化,進一步推進虛擬世界的發(fā)展。

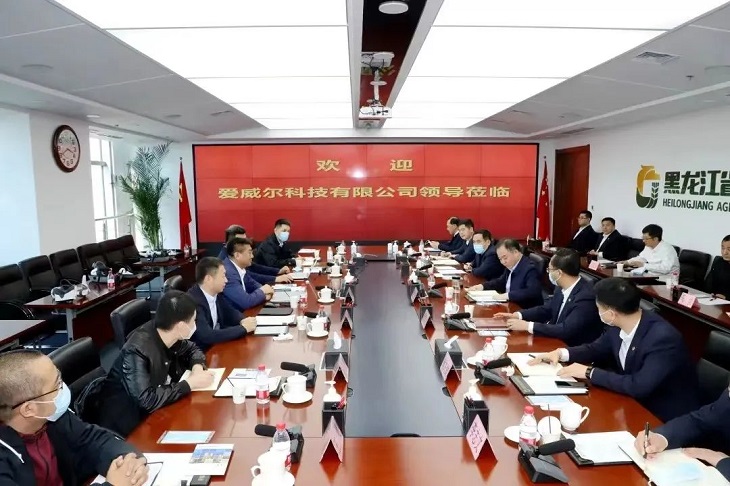

我們又將真實世界和虛擬世界進一步地分為“原生的真實世界”、“現(xiàn)實化的虛擬世界”、“數(shù)字化的真實世界”和“原生的虛擬世界”,并分別對它們進行了描述,同時也討論了真實世界和虛擬世界之間的動態(tài)關系,并輔以產(chǎn)業(yè)和市場的發(fā)展做了進一步的推演。

目前我們處在虛擬世界發(fā)展的初級階段,有以下兩個特征:

真實世界的數(shù)字化:將真實世界的信息傳輸?shù)?ldquo;虛擬的真實世界”。比如,使用工具將真實世界數(shù)字化,具體應用在拍照片、錄視頻、電商、社區(qū)、人臉識別、物聯(lián)網(wǎng)等等。

虛擬世界的原生化:在虛擬世界中創(chuàng)造原生的信息。比如,使用創(chuàng)意類工具進行數(shù)字化設計與開發(fā),具體應用在游戲、影視、動畫、設計、特效、虛擬形象等等。

在未來,虛擬世界的原生信息會大量增加,既來源于人們將創(chuàng)意在虛擬世界中實現(xiàn),也來源于虛擬世界中的信息能夠自主地生產(chǎn)。

前者的實現(xiàn),需要基礎設施來鋪設通道并提供支持,也需要更有效率的工具來將創(chuàng)意實現(xiàn);而后者的實現(xiàn),則需要“智能體”的參與,在虛擬世界中智能、高效地生產(chǎn)大量的信息。

除此之外,真實世界的人們也需要更有效的方式來與虛擬世界中的原生信息進行交互,并會誕生新的入口、新的應用、新的硬件等等,從而改變現(xiàn)有生產(chǎn)流程與結構,逐漸形成新的領域與產(chǎn)業(yè)。

去理解,去感受。

一、真實世界的價值創(chuàng)造局限

在人類的歷史長河中,15 世紀到 17 世紀是一個非常特殊的時期,以哥倫布、達伽馬為代表的歐洲航海家,扮演了地理大發(fā)現(xiàn)的主角。在過去,對天文與地理知識的缺乏,導致人們認為大地是平的,越過大地盡頭則是無底深淵。再加上沒有精確的定位系統(tǒng)及堅固可靠的航海設備,遠洋航行無疑是一種極具風險的行為。

隨著香料與金銀的交易逐漸擴大,對于財富的渴望源源不斷地為歐洲的探險者們注入了探索的動力。然而對于歐洲來說,不僅通過陸地到達亞洲的路途十分遙遠,而且商隊也需要穿越多個地區(qū)才能到達;同時,在大部分時期里,通往亞洲的各條商路也被穆斯林和其他勢力所控制,歐洲急需開拓一條新的貿(mào)易之路。隨后歐洲人通過海洋的遠行發(fā)現(xiàn)了美洲新大陸,也因此開啟了下一個時代。

Christopher Columbus, oil painting, said to be the most accurate likeness of the explorer, attributed to Ridolfo del Ghirlandaio, c. 1525

文明的延續(xù)與發(fā)展,需要持續(xù)且穩(wěn)定的物理環(huán)境作為基礎。雖然海洋和天空會比陸地更加廣闊,但由于人類軀體和技術發(fā)展的雙重限制,目前來看,陸地是最適合的一種方式支持著文明的延續(xù)。

事實上,如果僅限于“真實”的價值對象,隨著人口增加,作為人類社會所誕生的大部分價值的最終杠桿,陸地上的土地和資源所能撬動的價值是非常有限的。在真實世界中,我們可以用來生存且正常生活的土地面積也十分有限,同時人們也尚未找到在海洋、天空甚至太空中的可穩(wěn)定、可持續(xù)、規(guī)模化的生活方式。

廣義地來看,土地、海洋、天空都是空間的一部分,所以我們可以得出第一個結論:

空間的有限性,限制了人類的生存和發(fā)展區(qū)域。

另外,有了生存的空間,我們需要消耗資源產(chǎn)生能源,再將能源以各種方式進行利用,滿足必要的生存和多樣化的生活需求。事實上,我們也可以將“生命”理解為一場對抗熵增的運動,在熱力學第二定律的基礎上,薛定諤也曾表達過,生命的存在就是在對抗熵增定律,它以負熵為生。

以熱力學的角度來看,人類文明在消耗資源維持有序時,會將熵轉(zhuǎn)移給被消耗的資源,使其增大。同時,資源的豐富程度直接決定了可以被轉(zhuǎn)移熵的上限,這就誕生了第二個結論:

資源的有限性,限制了人們的生存和發(fā)展可利用的能源。

對于一個文明來說,能源變革的歷史,也是人類社會歷史的縮影之一。當然,我們能通過技術突破,將真實世界中的資源利用效率不斷提高,比如可控核聚變。如果能實現(xiàn)的話,我們的能源幾乎是取之不盡用之不竭的。因此,我們還有第三個結論:

資源的利用效率,決定了人類可獲取能源的尺度。

在信息技術出現(xiàn)前,舊時代的社會發(fā)展本質(zhì)上來源于兩點:

新土地的發(fā)現(xiàn):帶來了生存空間與可利用資源的增加

新技術的發(fā)明:提升了資源的利用效率和空間的發(fā)現(xiàn)效率

事實上,科學理論是人類心智的自由發(fā)明(invention),而在理論物理的根本方法中,根本就沒有發(fā)現(xiàn)(discovery)這個詞。因此,新技術的發(fā)明幫助我們以一種新的方式來對認知世界,在這個過程中,可以發(fā)現(xiàn)新的可利用資源,也能獲取新的利用效率。

信息技術令人興奮的點在于,二進制規(guī)則的發(fā)明,為人類打開了數(shù)字化的虛擬世界大門。讓我們看到了幾乎無限的虛擬生存空間,以及幾乎無限的虛擬資源。雖然虛擬世界的信息技術仍然依賴于真實世界的資源,但從利用效率來看,如果在虛擬世界中達成一個特定目標,則其消耗真實資源的量會小于在真實世界中達成相似目標所需要消耗的資源。

Altered Carbon — photo by Netflix

舉個例子,如果要在真實世界中,從北京去洛杉磯,需要選擇交通工具,而它們又會以有限的能源利用效率消耗著資源;但如果在虛擬世界中,只需要“傳送”即可,這僅會消耗幾秒鐘的電力;如果想按照真實的交通時長來體驗路途,虛擬世界中的能源消耗也僅僅是真實世界中的很少的一部分。

當然我們也知道,論述一件事情發(fā)生的合理性,會有很多角度和因素,比如互聯(lián)網(wǎng)的誕生最初是來源于軍事目的;但當人們將第一個代碼傳輸?shù)降厍蛏系牧硪粋?cè)時,也就正式地開始了全人類對虛擬世界的探索與建設。

二、虛擬世界的構建與表現(xiàn)

關于虛擬世界的定義與描述,各類人士已經(jīng)對其進行了充分的描述與想象。來自牛津大學互聯(lián)網(wǎng)研究所(Oxford Internet Institute, OII)的 Ralph Schroeder 給出過這樣的一個描述:

在他的描述中,虛擬世界是一種持續(xù)的虛擬環(huán)境,在其中人們可以如同真實世界般和其他人或事物發(fā)生交互。而這種虛擬環(huán)境,或者說成虛擬現(xiàn)實,是通過計算機生成的,可以讓人們和虛擬環(huán)境中的“人”進行交互;同時也可以讓人們和這種虛擬環(huán)境本身進行交互。

事實上,這樣的定義會更加強調(diào)“感官體驗”。如果僅僅是描述一種“與他人或環(huán)境交互”的感覺,那文字、書籍、文字多人游戲(MUD, Multiple User Domain)、做夢或者其他現(xiàn)象所帶來的體驗也能稱為虛擬世界嗎?嚴格來說,我們認為不是這樣的。

因此,在討論虛擬世界的構建和具體表現(xiàn)前,我們需要區(qū)分“虛擬環(huán)境”和“虛擬世界”。其實它們代表的是兩類不同的概念與領域,雖然可能會被大家經(jīng)?;煊?,但本質(zhì)上二者描述的對象具有非常強的相關性。

虛擬環(huán)境是一個相對靜態(tài)的概念。多數(shù)情況下,我們使用“虛擬環(huán)境”來表述一種空間的屬性,比如大腦看到文字、圖片和其他物體時所想象出來的環(huán)境、數(shù)字化技術所構造的圖像環(huán)境等。一切不是真實世界中存在的環(huán)境,事實上都可以被稱為虛擬環(huán)境。雖然說,一切都是絕對動態(tài)的,但虛擬環(huán)境則指的是相對靜態(tài)的一種框架和結構。

虛擬世界是一個相對動態(tài)的概念。事實上,虛擬世界會帶有社會屬性,人們可以在其中不斷地和其他人進行社交,因此它也強調(diào)了動態(tài)性(dynamic)。同時在空間層面,它也強調(diào)了持續(xù)性(persistency)。除此之外,更全面意義上的虛擬世界還應該包含在線(online)這一屬性,現(xiàn)代信息技術所打造的虛擬世界,全是建立在代碼規(guī)則上的,而一個離線的虛擬世界是無法讓參與其中的對象實時地參與到社交活動中的。

基于這樣的區(qū)分和描述,虛擬世界其實包含了虛擬環(huán)境的概念。而我們經(jīng)常說的電子游戲,事實上也只是虛擬世界的一部分,或者說是虛擬世界的子集,對于“游戲中的世界是虛擬世界”這種觀點,從邏輯上來看也是沒問題的。也就是說,網(wǎng)絡游戲是虛擬世界的一個子集。

我們可以將虛擬世界視為,與在線游戲所區(qū)分開來的“第三空間”,也就是在線的社交場所(Steinkuehler and Williams, 2006)。這樣的“第三空間”,也正是目前正在模糊真實世界和虛擬世界邊緣的推手之一;而在它背后的原動力,則是基礎科學的突破所帶來的技術進步。

Minecraft Earth

三、虛擬世界的動態(tài)發(fā)展邏輯

從第一臺個人計算機到幾乎每人都有的手機和其他終端設備,從顯示屏中的幾行代碼再到一張張自拍和逼真的虛擬形象,在這一系列的變化和創(chuàng)新背后,其實代表的是技術驅(qū)動下的數(shù)字化文明的進程變得越來越快,并以循環(huán)前進的方式發(fā)生:

在真實世界中,人們利用資源與技術,以有型產(chǎn)品的方式進行生產(chǎn)與消耗;

技術的發(fā)展,帶來了真實世界的數(shù)字化,積累了虛擬世界的原始信息;

圖像端和邏輯端的技術突破,創(chuàng)造了虛擬世界的原生信息,進一步增加了數(shù)字信息的體量;

虛擬世界和真實世界的邊界逐漸模糊,兩個世界相互滲透和影響;

不同的產(chǎn)業(yè)和領域,在真實世界和虛擬世界兩端受到不同路徑的沖擊和擠壓;

個人、組織、公司和社會在真實世界和虛擬世界誕生了新的連接方式;

新的連接方式產(chǎn)生新的數(shù)據(jù),加速了邊界的模糊化,進一步推進虛擬世界的發(fā)展。

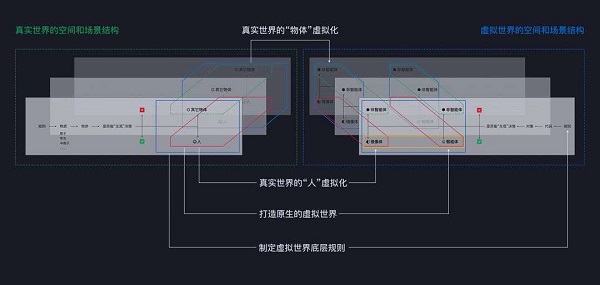

從完備性的角度看來,一開始只有真實世界;計算機和代碼的出現(xiàn)又標志著虛擬世界的誕生;隨著人們利用數(shù)字化的方式,將真實世界中的文字、圖像等信息傳入虛擬世界,數(shù)字化的真實世界也就出現(xiàn)了;與此同時,人們又開始在計算機中直接進行創(chuàng)作與生產(chǎn),成為了原生的虛擬世界。

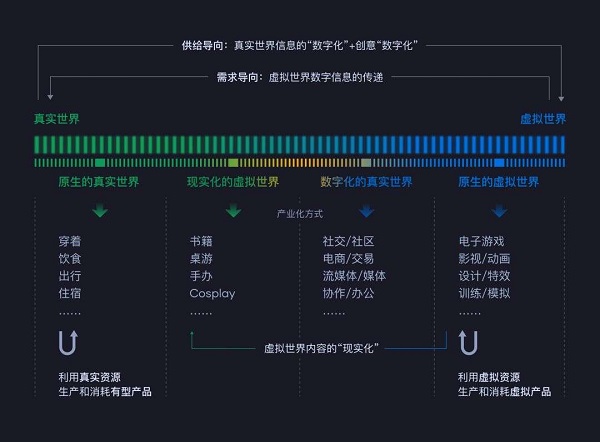

建立在相互影響的前提下,一共有最核心的四種世界形式:原生的真實世界、現(xiàn)實化的虛擬世界、數(shù)字化的真實世界、原生的虛擬世界。他們各自代表了不同的場景,也對應了不同的需求,從而誕生了不同的產(chǎn)業(yè)。也就是說,技術的突破不僅能優(yōu)化原有需求,更能創(chuàng)造新的需求。

同時,由于這幾個世界之間的關系會帶來一種“遷移效應”,使得其中一個世界的場景可以被遷移到另外一個世界中,并與其中的場景進行結合。這種結構性影響的本質(zhì),同樣是需求的遷移,而帶來的結果是,行業(yè)獲得了新的發(fā)展思路。

基于這樣的視角,為了更形象的理解上面提到的概念與其中的關系,我們用一張“光譜圖”來形象表示其內(nèi)容:

1. 原生的真實世界

這里的定義指的是在信息技術出現(xiàn)前,真實世界中人們使用真實的資源,生產(chǎn)并消耗真實的物品。在這一階段中,我們發(fā)生的所有交互都是建立在真實世界中的。

從信息的流動方向來看,我們的信息來源于真實世界,最后輸出的方向也是真實世界。比如,我們消耗礦石冶煉金屬,再使用這些金屬進行勞動、開采、戰(zhàn)斗、運輸?shù)鹊?。其最終的作用對象則是真實世界中的對象。

從直立人到智人,再從智人到信息技術出現(xiàn)前的人類,這個過程中,動物和人類一直都是在和真實世界中的物體發(fā)生交互,也就是說,信息的提取和傳遞都是來源于真實世界、終止于真實世界并沉淀于真實世界。

舉個例子,人們在過去會從大自然中獲取原材料,使用它們制作工具用來做飯、生產(chǎn)衣服、打造貨幣進行交易等等;到了信息技術出現(xiàn)前的時代,我們?nèi)匀皇前凑者@樣的方式和真實世界交互。不同點在于,由于過去的技術積累和組織方式的改變,我們能更加有效地消耗、組織與生產(chǎn)信息,對應到輸出層面就是,我們可以制作更加細致且有差異化的物體和產(chǎn)品。

而這樣的結果則是,我們能夠以新的方式獲取信息,也能以新的方式對信息進行組合。來源于真實世界中的信息利用效率獲得了提升,從而讓我們的需求發(fā)生了所謂的“升級”。本質(zhì)上來說,是我們對于信息的需求提高了。

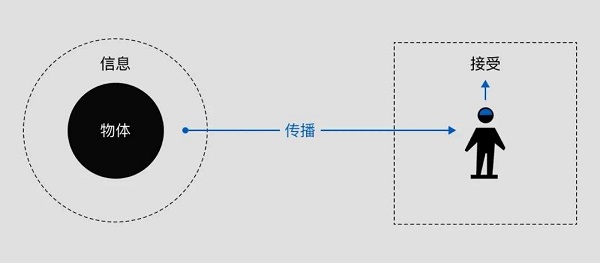

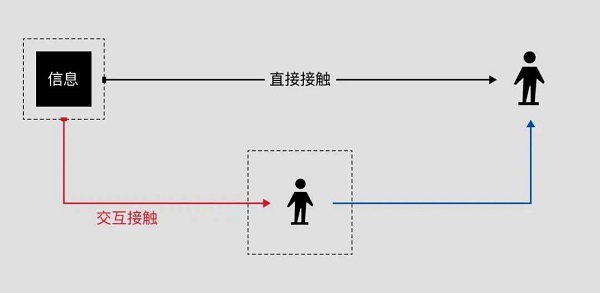

當我們對于信息量的需求越來越高,來源于真實世界的信息量越來越大,就會涉及到一個信息的獲取效率問題。對于“獲取”這個行為來說,它有兩個階段分別是:傳播和接受。

廣義地來看,信息本身的存在,并不會依賴于信息的傳播方式、路徑和對象,信息本身只和信息載體有關。也就是說,在我們從真實世界獲取信息時,我們僅僅是通過某種合理的方式,獲取了原本就存在的信息。因此,信息的獲取效率,本質(zhì)上是這兩個效率:

信息的傳播效率

信息的接受效率

真實世界中的信息生產(chǎn)指的是:我們從真實世界中的對象獲取原生或處理過的信息。我們看到太陽、扔出石頭、升起火堆、收獲糧食等等,都是在和真實世界的對象發(fā)生交互過程中獲取了原生的信息;而處理過的真實世界信息則是,人與人之間發(fā)生的對話、文字、繪畫、聲樂等交流。

同時,不同物體有著不同的信息,比如石頭、礦石等是由不同化學元素構成的物體,同時也具有不同的形狀、堅硬程度、色澤等特征,這些都是信息。但不是所有的這些信息我們一開始就可以直接獲取,需要一定的工具和方式,這也就涉及到信息的傳播。

除了真實世界自帶的信息傳播方式,比如刮風、下雨、日夜更替,更多的情況是:人類打造了某種工具或發(fā)現(xiàn)了某種途徑,可以讓原本就存在的信息可以被接觸到。

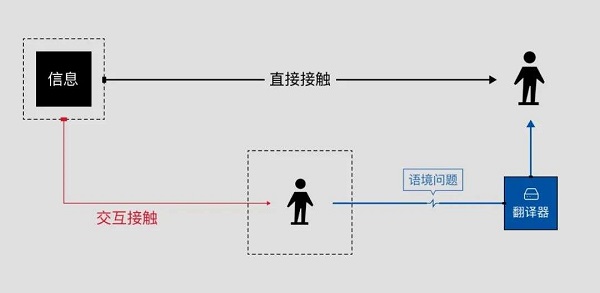

事實上,在真實世界中,有兩種傳播方式,一種是人們直接接觸物體傳播的信息,另外一種傳播是建立在與其他人的交互中。第一種方式相對來說比較簡單,只要有對的途徑就能接觸到;而第二張方式則需要交互過程的發(fā)生。

但并不是我們發(fā)現(xiàn)了某種信息,就能“理解”它為我們所用,因此會存在信息接受的問題。就比如我們知道了不同礦石的信息,但如果想要利用它們,我們需要一種類似于“翻譯器”的東西讓我們了解到,基于這樣的信息,我們應該做出什么樣的決策來和其發(fā)生對應的交互,例如使用、拋棄等。

建立在共識和知識積累的基礎上,人們通過第一種傳播方式能有效地讓信息被接受;但第二種傳播方式則會遇到維特根斯坦的“語境問題”:在面對同樣的表達時,人們會由于信息背景的不同,以及和信息發(fā)生交互的場景不同,產(chǎn)生不一樣的信息接受程度。這也就影響了信息的接受效率。

只有當獲得了一定的限制后,信息的接受效率才會顯著的提高,從而在信息被接受后人們才有可能獲得某些能被稱為“共識”的理論或者知識,幫助人們推進第一種傳播方式下的信息接受效率,進一步更有效率地認識世界。

與此同時,我們知道真實世界信息本身的存在是一定的,因此與其說是“我們發(fā)現(xiàn)了信息”,不如說是“信息發(fā)現(xiàn)了我們”,只不過為了信息可以發(fā)現(xiàn)我們,人們使用了各種工具和方式去構造具體的途徑。

基于宇宙大爆炸理論,宇宙在奇點發(fā)生前具有無限大的質(zhì)量和物質(zhì),也有無限大的信息。事實上,物質(zhì)和信息是對應的。真實世界的信息本身就存在,我們對于真實世界的發(fā)現(xiàn)越來越深,從而獲取的信息就會越來越多,信息本身并不會因為我們做了什么組合而改變。

當我們沒有使用正確的方式去發(fā)現(xiàn),這些更“深”的信息也就不會傳播到我們這里;同時,就算信息傳播到了我們這里,我們也需要以正確的方式才能理解。

由于廣義的相關性,這些信息每時每刻都在進行組合。在這個過程中,我們會對這些組合創(chuàng)造新的理解方式,比如邏輯體系。信息本身只和它的載體有關,組合方式是我們理解信息的途徑。

人類已經(jīng)使用了很久的文字來理解、表達和傳遞信息。某一句話的載體,看起來是文字,其實是人們大腦里的化學物質(zhì)在那個時刻的組合方式。文字是我們理解信息的途徑,正因為我們找到了文字這種途徑去理解這種物質(zhì)組合所代表的信息,且長時間被我們驗證有一定程度合理性,所以我們認為文字可以作為一個“近似的載體”用于傳遞信息。舉個例子,ABC 三個字母的排列組合,就是它們就是傳遞的信息。

from imgur

再比如數(shù)字,如果把數(shù)字也看作為一種“近似的載體”,它能讓我們在接受信息的過程中,更好地理解信息,也能方便傳播,所以流傳了下來。不管是二進制、十進制還是其他的方式,在面對同樣的一個物體是,人們會有不同的表達方式,但想表達的是同一個信息。

比如,當我們把 5 個蘋果放到另外 5 個蘋果中,使用十進制的阿拉伯人覺得一共會是10個,使用二進制的代碼會覺得是1010個。

假設我們確認了弦理論的正確,我們想在真實世界中添加信息,則只用增加物質(zhì)就可以,方式則是增加弦或者其他形式的物質(zhì),讓它和真實世界中已有的物質(zhì)和信息發(fā)生組合,信息就增加了。

除此之外,真實世界的信息不會增加。

2. 數(shù)字化的真實世界

當信息技術出現(xiàn)后,我們獲取信息的起點和終點就發(fā)生了變化,我們可以從真實世界獲取信息,也可以從虛擬世界獲取信息。而前提是我們往虛擬世界中已經(jīng)輸入了信息,或者是虛擬世界里自己產(chǎn)生了信息。這兩種方式事實上是作為“存在”的意義,為虛擬世界提供了信息的源頭。

我們先討論這個問題:為什么原生的真實世界有了發(fā)展后,人們首先接觸的是數(shù)字化的真實世界呢?原因在于,數(shù)字化的真實世界,事實上是人類通過信息技術手段,將真實世界中的部分或全部信息,移植到數(shù)字化空間里,再通過不同的媒介來獲取數(shù)字化信息。

這里其實是有一個隱含的過程,也就是人類發(fā)明了真實世界和虛擬世界之間的信息溝通方式,也就是二進制編碼,同時它也是兩個世界之間信息的翻譯規(guī)則和方式。真實世界的信息,在機械和電力等可重復且穩(wěn)定消耗的資源消耗下,被解構成1和0這樣的可被計算機所快速理解的信息。

事實上,這種編碼規(guī)則建立了兩個世界間的信息傳輸方式,因此真實世界的各類信息都可以被轉(zhuǎn)化為代碼的方式,輸入到計算機中呈現(xiàn)。當然,僅僅有這一個底層規(guī)則是遠遠不夠的,還有另外兩方面的原因:

真實世界中,信息的體量和種類太多,需要以不同方式傳輸?shù)教摂M世界。

虛擬世界中,信息需要再次調(diào)整為人可以接受的不同形式。

以人為作為分析的中心,我們在真實世界中接受到的主要信息類型,來源于我們的五大感官:視覺、聽覺、觸覺、嗅覺、味覺。其中,視覺信息占了大腦獲取所有信息的 80% 以上,如果不考慮大腦內(nèi)在的信息處理邏輯,數(shù)字化的視覺信息是讓我們“感知”到虛擬世界的最直觀且最有效率的方式。

因此,當我們“創(chuàng)造”出真實世界和虛擬世界間的信息交換方式時,為了更好的認知虛擬世界,我們一開始會將視覺端的呈現(xiàn)放在優(yōu)先突破的位置,同時為了實現(xiàn)這樣的視覺效果,我們也會在底層硬件和相關軟件設施上進行突破,從而盡可能地將真實世界的信息輸入進去。

按照把真實世界的信息展示在虛擬世界中的邏輯,首先我們需要提取出真實世界的信息,然后讓計算機通過“轉(zhuǎn)換機制”將這個信息傳輸?shù)教摂M世界,再通過其他方式讓在虛擬世界中的信息被真實世界中的我們所接受到。

對于我們看到的視覺圖像信息來說,這個過程其實就是“計算機視覺”和“計算機圖像”技術的結合應用。而對于文字來說,雖然在信息傳輸或儲存層面它本身包含的信息則比圖像所少挺多,但事實上文字包含的信息非常大,它是人類進行有效語言交流的載體之一。

站在信息傳遞的角度來看,圖像和文字都可以代表人們對于真實世界和虛擬世界的表達。只不過由于技術的限制,在虛擬世界中,最早的視覺信息是通過代碼、文字的方式呈現(xiàn)的,后來才出現(xiàn)了圖像、視覺等技術,我們才能逐漸地在虛擬世界還原真實世界的信息。

從互聯(lián)網(wǎng)到移動互聯(lián)網(wǎng),再到物聯(lián)網(wǎng),我們在社交、媒體、電商、物流、協(xié)作辦公等非常多的領域中正在加速地將真實世界映射到虛擬世界中。

我們在使用瀏覽器看的網(wǎng)頁,是人們對于真實世界信息的整理和組合(當然現(xiàn)在也有關于游戲這種原生的虛擬世界的信息);我們使用的各種 App 都會包含賬戶信息,這種賬戶信息不一定會包含真實世界中我們每一個人的全部信息,但多少會有一些代表性的信息,比如頭像、昵稱、性別、簡介等;我們使用的流媒體(同樣,隨著虛擬世界的發(fā)展,電影、游戲等創(chuàng)意信息也會出現(xiàn)在各處),也是人們將真實世界中的信息以圖片、長短視頻的方式,發(fā)送到虛擬世界中;我們使用的電商平臺,更是將真實世界中的商品信息數(shù)字化;對應的物流體系,同樣是將真實世界中物品自身參數(shù)、地理位置、配送狀態(tài)等信息傳遞到了虛擬世界中……

同時,“移動互聯(lián)網(wǎng)”和“互聯(lián)網(wǎng)”的一個重要區(qū)別,則是“移動”的形式提高了我們將真實世界信息向虛擬世界中的輸入效率。如果將每一個聯(lián)網(wǎng)的節(jié)點視為一個信息入口,那么在移動互聯(lián)網(wǎng)時代,不僅入口的數(shù)據(jù)大量增加,入口本身“移動”了起來,從而能以更高的效率覆蓋真實世界的信息,并傳輸?shù)教摂M世界中。

3. 原生的虛擬世界

基于邏輯的完備性,我們知道虛擬世界中其實可以分為兩個部分,一個是真實世界的映射,另一個是更加虛擬且原生的虛擬世界。在這個世界中,一切物體都是原生于虛擬世界且一直在虛擬世界中存在。

從信息的角度來看,我們知道:信息本身的存在,并不會依賴于信息的傳播方式、路徑和對象,信息本身只和信息載體有關。同時,虛擬世界中的信息來源有兩種:

一種是來源于真實世界映射的這部分信息,既受到真實世界中人們對于其本身信息獲取的限制,也受到傳輸方式的限制。比如地球上某些角落就是沒人知道,很難有機會通過各種終端被傳輸進入虛擬世界;同時就算是廣為人所知的一些物品,人們也無法嚴格地將組成它的內(nèi)部結構數(shù)字化。所以這部分信息,在數(shù)字化的過程中一定會有部分丟失。

另一種是虛擬世界原生的這部分信息,它們本來就是誕生在虛擬世界中的,不會收到任何在傳輸?shù)南拗?。也就是說,這部分信息是完完整整的通過數(shù)據(jù)的方式進行呈現(xiàn)的。對于虛擬世界內(nèi)的任意角落、物體,都可以被代碼的方式所定位與表現(xiàn)。因此,這種原生的信息是絕對數(shù)字化的,同時也可以通過代碼和各種來完整地獲取它們。

整體上討論完虛擬世界的信息來源后,我們也會發(fā)現(xiàn)在“原生的虛擬世界”中,信息也有兩種不同的來源:

一種是來源于真實世界的輸入:人們將“腦海中的形象、畫面或場景”通過數(shù)字化的方式在虛擬世界中展現(xiàn);

另一種是來源于虛擬世界的產(chǎn)出:由虛擬世界里本身的物體所產(chǎn)生的信息;

因此,如果需要一個更加明確的定義來描述原生的虛擬世界,也許是這樣的:在這個虛擬世界中的所有信息都是虛擬原生的,這些信息要么不存在于真實世界,要么是由其他虛擬信息所“創(chuàng)造”的。

對于“原生的虛擬世界”來說,第一個虛擬更多指的是“數(shù)字化”,第二個虛擬更多指的是“在真實世界中不存在的、虛構的”。

舉個例子,創(chuàng)意設計師使用各種數(shù)字化工具進行創(chuàng)作時,在虛擬世界里構造出來的各種形象、場景、特效等,事實上都是虛構的;大部分電子游戲其實也是屬于原生的虛擬世界,它們的生產(chǎn)和消耗都是在虛擬世界中完成的,同時幾乎每個電子游戲世界都是和真實世界不一樣的。

from Red Dead Redemption 2

相比起更加通用和普遍的生活場景,游戲由于海量且結構化的數(shù)據(jù),往往是許多人工智能和大數(shù)據(jù)相關技術的應用和落地場景。同時游戲化和其他領域的結合也迸發(fā)出了新的活力與可能性,針對不同產(chǎn)業(yè)中所結合的游戲化發(fā)展方式,將其定義為“虛擬化的發(fā)展路徑”會更加準確。

同時,在虛擬化發(fā)展的背景下,人們意識到了虛擬內(nèi)容的巨大體量和發(fā)展前景,也在不同的虛擬內(nèi)容生成領域,有了對應的技術支持。由于視覺是人們獲取信息的最重占比,因此在圖像和視覺領域的技術率先發(fā)展下,我們能以過去不能想象的效率在虛擬世界中產(chǎn)生圖像信息,并讓它們被我們直接觀察且體驗到。

比如,2D/3D 設計領域的動畫、建模、shader、渲染、特效、攝像機等,在配合 GPU 的圖像性能,讓我們能“看著自己在原生的虛擬世界里進行交互”。如果還能配合 VR、AR 等設備,這種極強的沉浸式體驗感,就能更強烈地沖擊著我們的主要感官,讓我們“認為”自己真的已經(jīng)在虛擬世界中了。

回到信息的獲取邏輯,從信息的存在、傳播和接受三個層面繼續(xù)分析,我們會發(fā)現(xiàn):在虛擬世界中,一切都是由代碼組成的,無論是空間地址還是具體的顏色、形狀或動作等內(nèi)容,都可以用二進制的表達方式來進行精確表現(xiàn)。因此,雖然真實世界中不一定所有信息都是可獲取的,但虛擬世界信息的可獲取程度幾乎是 100% 。

上文我們提到,真實世界的物質(zhì)和信息是有限的,并決定了我們在真實世界中能獲得的信息本身。由于我們暫時無法了解到真實世界中的底層規(guī)則,也就無法在真實世界中添加物質(zhì)和信息。但虛擬世界則不一樣,我們創(chuàng)造的編譯方法定義了虛擬世界的底層規(guī)則,數(shù)字化內(nèi)容都是建立在 1 和 0 之上。如果我們想在虛擬世界中增加物質(zhì)或信息,我們只需要增加數(shù)字化內(nèi)容即可,也就是增加 1 和 0 的個數(shù)以及它們的排列組合方式。

當然,這里也必須討論另外一個問題:如果真實世界的物質(zhì)和信息是有限的,那么由真實世界的物質(zhì)組成的人類,使用了由真實世界物質(zhì)組成的計算機,創(chuàng)造出了一種邏輯層面的編碼規(guī)則,在計算機中打造了數(shù)字化信息,它們是否還屬于真實世界的物質(zhì)和信息呢?

這里又得引用愛因斯坦的觀點:科學理論是人類心智的自由發(fā)明,在理論物理的根本方法中,沒有發(fā)現(xiàn)這個詞。結合信息的角度,既然在真實世界中物質(zhì)和信息是一定的,我們對于真實世界的認知取決于我們是否能找到一個正確且合理的路徑,從而去接觸到不同的信息組合。

from newscientist.com

對于科學理論來說,發(fā)現(xiàn)信息之間的組合關系屬于發(fā)明,發(fā)明的內(nèi)容則是:不同信息組合的認知路徑。也就是說,作為人類,我們發(fā)明了科學理論,獲得了信息組合的認知路徑,從而可以發(fā)現(xiàn)信息本身。比如,“邏輯系統(tǒng)”是一個發(fā)明,而利用推理找出邏輯關系就屬于發(fā)現(xiàn),發(fā)現(xiàn)的對象是真實世界的信息。

按照這樣的分析方法,“二進制編碼系統(tǒng)”首先是一個發(fā)明,對同一個真實世界的對象,除了日常的描述方式,我們可以用另一個邏輯體系去描述。也就是說,我們發(fā)明了基于二進制編碼的邏輯方式,去理解真實世界的信息組合。從這個角度來說,我們?nèi)匀皇窃谡鎸嵤澜缋镞M行信息的發(fā)現(xiàn)。

另一方面,“二進制編碼系統(tǒng)”在解釋已有的真實世界信息時,也帶來了另外的信息。舉個例子,假如 110101010101 代表一個蘋果,事實上我們是將“蘋果”這兩個字翻譯成二進制表達方式,使用先驗的邏輯達成對真實世界信息的共識;但 110101010101 本身代表什么信息呢?

在真實世界中,它代表的是“蘋果”這個對象的信息,但由于代碼本身在虛擬世界中才有具體的指向,因此這段代碼指向的是虛擬世界里的物質(zhì)和信息,只不過我們偶然創(chuàng)造了一個“邏輯系統(tǒng)”發(fā)現(xiàn)了虛擬世界。也就是說,虛擬世界本身就存在。

這也解釋了上文我們所說的,虛擬世界中的原生信息要么不存在于真實世界,要么是由其他虛擬信息所“創(chuàng)造”的。

同時非常有趣的一點是,真實世界無法創(chuàng)造新的物質(zhì)和信息,因為我們不知道最底層的規(guī)則是什么;但虛擬世界中,底層規(guī)則是我們創(chuàng)造的,因此邏輯上來看,我們可以在虛擬世界中創(chuàng)造任何我們想要的物質(zhì)和信息。實現(xiàn)的方式也很直接,我們只需要增加 1 和 0 的數(shù)量,它就會自然而然地增加非常多的信息組合。

既然數(shù)字的重復計算就能產(chǎn)生新的虛擬物質(zhì)和信息,如果我們能教會計算機學習去創(chuàng)造物質(zhì)和信息,那么虛擬世界就是一個具有高度創(chuàng)造性的無限世界了。因此,為了將這一類能夠“自主生產(chǎn)信息”的信息和“來源于真實世界的數(shù)字化信息”信息分開,我們才將整個虛擬世界做了上文的區(qū)分。

4. 現(xiàn)實化的虛擬世界

按照上文討論的范疇,“現(xiàn)實化的虛擬世界”本質(zhì)上還是屬于真實世界的,只不過在這個分類里,現(xiàn)實化的虛擬世界里的對象是將虛擬世界里的形象給實體化了。

舉個例子,最傳統(tǒng)意義上的書籍,里面有非常豐富的虛構世界和故事,最后以文字和紙的方式呈現(xiàn);電子書籍則都是虛擬世界中的物體,如果是關于真實世界中的內(nèi)容,則該電子書屬于數(shù)字化的真實世界,如果是純粹的虛構或者架空世界,則屬于原生的虛擬世界;桌游也是一個代表,狼人殺、龍與地下城、各種劇本殺等,都是在真實世界體驗虛擬的故事;另外還有眾多手辦、海報、Cosplay 等等,都是將虛擬世界的形象或內(nèi)容在真實世界中呈現(xiàn),完成“實體化”的過程。

這部分的信息邏輯比較簡單,在真實世界的信息獲取邏輯上,多了一個信息來源:虛擬世界里的數(shù)字化信息。但是由于真實世界的信息表達受限于真實的物質(zhì),因此這部分物質(zhì)和信息仍然沒有對真實世界中物質(zhì)和信息的整體體量造成影響。

現(xiàn)在我們已經(jīng)對這四個世界進行了描述和討論,接下來我們以更宏觀的視角來描述真實世界和虛擬世界之間的動態(tài)關系,并輔以產(chǎn)業(yè)和市場的發(fā)展來進一步討論。

5. 真實世界和虛擬世界的動態(tài)關系

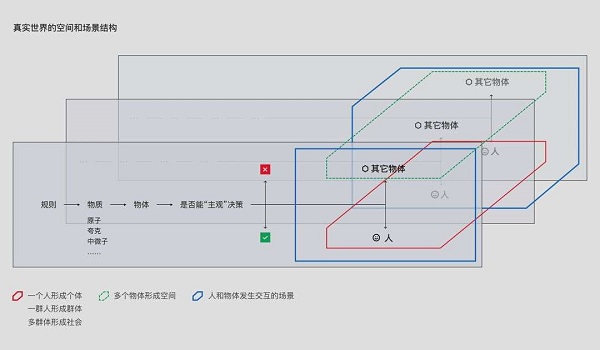

1. 真實世界的結構

按照上文討論的范疇,“現(xiàn)實化的虛擬世界”本質(zhì)上還是屬于真實世界的,只不過在這個分類里,現(xiàn)實化的虛擬世界里的對象是將虛擬世界里的形象給實體化了。

當前我們存在且生活的這個世界,是一個隨時都在動態(tài)變化的復雜結構體。在我們所接觸到和沒有接觸到的物體表象背后,存在一些內(nèi)在的規(guī)律在驅(qū)動著我們的世界持續(xù)地運轉(zhuǎn)。無論是相對論、量子力學還是弦理論,它們都是朝向那個“終極規(guī)則”前行。有一些科學家們相信,在未來的某一天,我們能在宏觀和微觀層面統(tǒng)一我們的認知邏輯,從而了解這個世界的原始規(guī)則。

這樣的探索路徑其實假設了“終極規(guī)則”的存在,如果按照人類發(fā)明的邏輯體系來進行推導,這個“終極規(guī)則”誕生了一系列的物質(zhì)。在現(xiàn)有的技術水平下,我們已經(jīng)不斷地突破了對物質(zhì)組成的認知,不斷有更小的物質(zhì)被發(fā)現(xiàn)。

在這里,我們關注的重點,不是物質(zhì)能被分到多小從而接近那個“終極規(guī)則”,而是物質(zhì)經(jīng)過組合成為了各種物體。在千萬年的發(fā)展過程中,世界上出現(xiàn)了各種物體:有些是有生命的,有些卻沒有(至少暫時被我們這樣認為)。在這些物體里,我們又認為生物的基本特征是:生物能夠新陳代謝及遺傳。

事實上,有很多方式可以對世界上的物體進行分類,這里我們選擇了一個并不是很常見的分類方式:根據(jù)物體是否能進行“主觀決策”,分為能夠“主觀決策的物體”和“其他物體”。原因在于,能夠主觀決策的物體,在底層的“終極規(guī)則”的約束下,能根據(jù)自己的判斷和決策,主動地參與到整個空間的信息改變中。

目前看來,人、動物和其他我們尚未發(fā)現(xiàn)的物體(也許這里說成生物會更合適,但不能排除沒有生命的物體就無法主觀決策),是能夠進行主觀決策的,而我們所關注的重點在于我們自己,所以在這個圖中,我們僅討論人。

人們做的研究和經(jīng)驗表明,作為個體的人,會表現(xiàn)經(jīng)濟學中“理性人”的決策特征;但作為群體和社會的人,既會表現(xiàn)出單人的決策特征,也會表現(xiàn)出群體效應。在這里,我們關注的是,人的主觀決策的能力,會受到群體效應的影響;至于具體多少人算群體,多少群體可以被認為是社會,不是這里的重點。

另一方面,無法主觀決策的物體就形成了空間。在一定的空間內(nèi),人與物體的集合則成為了交互的場景。同時,作為個體的人、群體的人和社會的人,也會出現(xiàn)不同類型的需求。比如,虛榮和認可這一類需求,只有在個人可以連接到群體或社會時才會出現(xiàn)。

總的來說,不同類型、不同數(shù)量的物體和不同數(shù)量的人,就會產(chǎn)生不同類型的交互場景和對應的需求,從而誕生各種市場并形成產(chǎn)業(yè)。

在信息技術出現(xiàn)前的真實世界中,人們通過發(fā)現(xiàn)或組合物體,獲取“新”的信息,并在不同的場景下,將這一類信息傳遞給不同需求的人、群體或者社會,從而產(chǎn)生信息的發(fā)現(xiàn)價值和信息的傳遞價值。在這個過程中,技術的進步提高了人們發(fā)現(xiàn)、傳遞和接受信息的效率,也因此獲得了信息的傳遞價值和信息的接受價值。

基于上文中信息的獲取邏輯:發(fā)現(xiàn)、傳遞和接受,人們獲取了這三種對應的價值后,又將其轉(zhuǎn)化為技術突破,進一步地推進真實世界的發(fā)展,并逐漸接觸到了虛擬世界的邊緣。

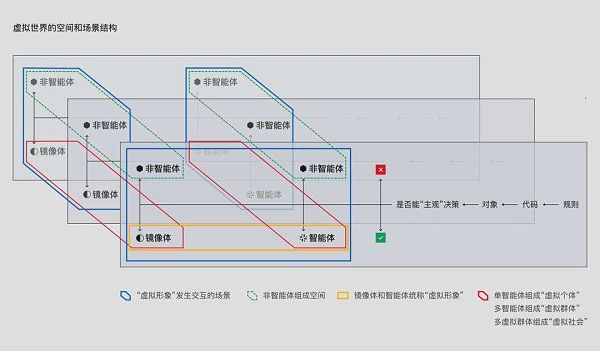

2. 虛擬世界的結構

在虛擬世界中,最底層的規(guī)則是 1 和 0 組成的,然后在此基礎上形成了代碼和各種技術框架,接著人們利用這些代碼,打造了一系列的數(shù)字化對象。我們所看到的各種電子游戲、音樂、圖片、瀏覽器等等,都是虛擬世界里的數(shù)字化對象。

同樣,我們參考真實世界中物體的分類方法,通過判斷數(shù)字化對象是否能“主觀”決策,來對它們進行區(qū)分。事實上,這樣分類的意義,不僅為了和真實世界中的方式保持統(tǒng)一,也符合了人們對于數(shù)字化智能體的探索與期望。

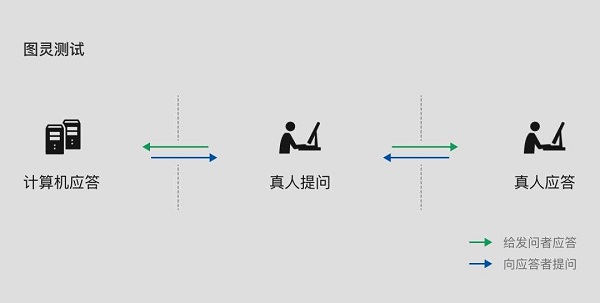

在 1950 年的這篇 Computing machinery and intelligence 論文里,數(shù)學家 Alan Turing 詳細討論了“機器能否擁有智能”的問題。事實上,圖靈成功定義了什么是機器,但他卻不能定義什么是智能。同時,他自己也說過“人類自己就無法反過來成功偽裝成機器”,并提出了一個反問“難道被認為擁有智能的機器,就不能表現(xiàn)出和人類不同的行為嗎?”。

與此同時,大部分的人工智能相關研究,都是在關注:如何模擬人類的純粹智能活動,而不是全部的腦力活動?;蛘呶覀兛梢岳斫鉃椋覀儗τ谥悄荏w的期望是:能像人一樣去創(chuàng)造。但反過來看我們自己,人類能進行創(chuàng)造的前提是可以按照自己的意愿進行決策,也就是主觀決策。

因此,我們將虛擬世界中的對象分為“可以主觀決策的物體”和“不能主觀決策的物體”,從而區(qū)分其智能性。

理想狀態(tài)下,可以進行“主觀”決策的智能體能夠在虛擬世界中自主地創(chuàng)造信息和物質(zhì),而其他的非智能體既可以是來源于人為設計,也可以是來源于智能體的主動生成。因此,這些非智能體的組合,也就構成了虛擬世界的“空間”。這里的空間更多指的是:我們在虛擬世界中可以感受的物理空間,而不是數(shù)字空間。

但現(xiàn)實是,我們目前的 AI 技術還沒有實現(xiàn)上面所提到的可以“主觀”決策的智能體,因此會存在一些弱化版本的成果。最弱化版本的智能體是“鏡像體”,也就是人們在虛擬世界中的形象映射。

之前在數(shù)字化的真實世界中也提到了,我們在互聯(lián)網(wǎng)上的各種賬號就是一種“鏡像體”,這種虛擬形象多以數(shù)據(jù)呈現(xiàn),比如姓名、年齡這些比較直觀的描述,就是由用戶自己往虛擬世界中提供信息;而關于一些喜好、偏好等描述,就是通過給用戶打標簽的方式完成,比如瀏覽過什么類型的商品、退出后的路徑是什么等等。

事實上,這就是大數(shù)據(jù)和推薦算法的效果,同時這部分信息可以理解為是一種邏輯層面的信息。通過數(shù)據(jù)來將真實世界中人的各種維度信息,形成一系列的邏輯結構,上傳到虛擬世界中,逐漸豐富“鏡像體”的信息。

另一方面,除了邏輯端信息,一個完整的“鏡像體”還需要有圖像端信息,就像了解一個人不僅需要聽他說的話、看他做的事,也需要更加直接地知道他的體型、長相等。在人們最開始進入虛擬世界時,技術水平限制了“鏡像體”的表現(xiàn)程度。連游戲這種需要非常強的沉浸式體驗效果的虛擬體驗,都只能在一開始用非常簡單的圖像來表示虛擬的形象和內(nèi)容;其他領域應用就更加不會過多考慮圖像了。

但隨著技術的突破與進步,我們可以在虛擬世界中實現(xiàn)更好、更精致的圖像了,也就是說我們在虛擬世界里創(chuàng)造了新的信息。根據(jù)上文我們知道,新的信息會滿足新的需求,從而帶來新的價值,這也是驅(qū)動行業(yè)發(fā)展的重要原因之一。

在這個過程中,我們不斷的把自己在真實世界中的信息輸入到虛擬世界中。與真實世界不同的是,在虛擬世界中,我們可以有很多個虛擬形象。如果這些虛擬形象的信息是和真實世界的信息完全一致,那就是屬于數(shù)字化的真實世界;如果是完全不一致,那就是屬于原生的虛擬世界;而一部分相同,一部分不同時,則屬于兩個世界之間的過渡階段。

因此,我們也將從“鏡像體”到“智能體”這一部分,統(tǒng)稱為“虛擬形象”。只不過由于技術的發(fā)展,限制了“虛擬形象”的呈現(xiàn)方式與信息。一開始的虛擬形象是靜態(tài)的,后來變成了可以動態(tài)呈現(xiàn)的,但需要消耗非常多人力和物力。

事實上,靜態(tài)圖像是“虛擬形象”的最初階段,那基于人工預先設定的動態(tài)交互規(guī)則所打造的“動態(tài)形象”則是“虛擬形象”的進一步發(fā)展。

人們只需要針對不同的用戶和場景,設定不同的交互反應,比如對話、動作等,就能讓虛擬形象動起來。但這無法做到真正的動態(tài),因為這種交互是基于規(guī)則和設定來驅(qū)動的,只要用戶沒有按照預先設定好的方式進行交互,則虛擬形象就無法有對應的反應。

例如,玩家和游戲中 NPC 對話或者發(fā)生動作交互時,NPC 們只會有固定的幾種反應方式;各種虛擬偶像在和用戶交互時,用戶說了超出設定的對話時,虛擬偶像則會很“討巧”地用一些固定應答來糊弄過關。

之前我們提到了,信息的增加會帶來價值,如果能讓虛擬形象產(chǎn)生更多的信息,則會創(chuàng)造更多的價值。從“鏡像體”到“智能體”的這條發(fā)展路徑,是由于技術的突破來驅(qū)動的。如果人工智能可以讓用戶和虛擬形象的交互變得非常動態(tài),這個過程也一定會誕生非常多的信息和價值。同時,這樣的動態(tài)虛擬形象也更加偏向于“智能體”,從而可以在虛擬世界中進行主觀決策。

在這條發(fā)展路徑中,每一個階段的“智能體”都會產(chǎn)生不同量級的信息,結合不同的交互場景,進一步產(chǎn)生更多的信息。

3. 真實世界和虛擬世界的結合方式

當我們用同樣的假設條件和推理邏輯對真實世界和虛擬世界的結構進行討論后,我們會發(fā)現(xiàn)目前虛擬世界的信息正在加速增加,它們不僅來源于真實世界的信息,也來源于虛擬世界原生的信息。

在這個過程中,需要信息傳遞的渠道,也需要對應的工具,才能提高虛擬世界中信息的生產(chǎn)效率。同時考慮到不同場景的交互方式,任何能增加信息傳輸效率的方式都會產(chǎn)生價值。

比如,Agora 聲網(wǎng)就是打造了通往虛擬世界的高速公路,讓真實世界的信息能更高效的傳輸?shù)教摂M世界;Adobe、Autodesk 等創(chuàng)作工具,也是連接真實世界和虛擬世界的通道。使用他們創(chuàng)造出來的作品,無論是 Photoshop 這種可以在照片上修改創(chuàng)作,為“數(shù)字化的真實世界”增加信息,還是 Unity Engine、Unreal Engine 這種直接在“原生的虛擬世界”中進行創(chuàng)作,從而增加信息……

現(xiàn)在我們的發(fā)展處在“數(shù)字化的真實世界”和“原生的虛擬世界”之間,需要依靠“智能體”的結合才能進一步地靠近“原生的虛擬世界”。在數(shù)字化的真實世界這個部分中,我們能在常見的一些領域中看到一些不是很完整的“智能體”的出現(xiàn),帶動了人們新的需求,從而產(chǎn)生新的價值。

比如在社交、社區(qū)、直播、電商等領域的 Lil Miquela、Zepeto、默默醬、洛天依等,就獲得了非常不錯的反響。

當然這僅僅是一個開始,在未來會有更多的“智能體”融入目前的場景中,從而幫助我們進一步地走向“原生的虛擬世界”。

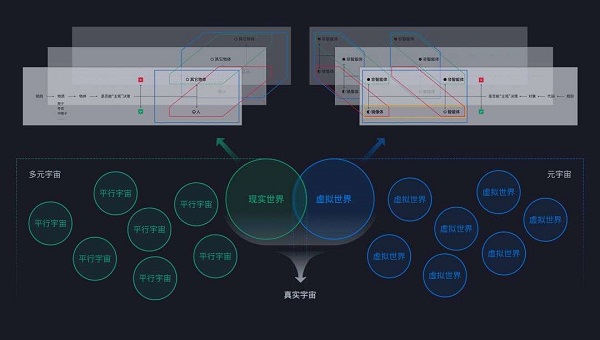

6. 猜想:多元宇宙與元宇宙

人類的好奇心驅(qū)動著我們不斷地探索這個世界和宇宙,我們我們也經(jīng)常會對目前的這個世界進行一些猜想。在二進制規(guī)則的幫助下,我們創(chuàng)造或發(fā)現(xiàn)了虛擬世界,然后進一步地在虛擬世界中增加信息,從而又反過來幫助我們加速地探索真實世界。

事實上,如果按照假設認為“我們目前生活的這個真實世界,具有一個最底層的規(guī)則”,那么正是這樣的規(guī)則構成現(xiàn)實世界中的所有物質(zhì)和物體。最前沿的探索中,有一個理論叫做弦理論。之所以它會吸引這么多注意,大部分的原因是因為它很有可能會成為大統(tǒng)一理論。

將弦理論和宇宙學聯(lián)系起來后,就出現(xiàn)了平行宇宙或多宇宙模型。我們目前的“真實”宇宙就生長在一個三維的膜上,同時這個膜其實是存在于一個更高維的超空間(hyperspace)中。

另外,針對目前我們生活在的這個真實宇宙中的虛擬世界,以同樣的方式分析的推演后,會得到之前我們討論過的元宇宙(Metaverse)模型。在未來我們會有非常多的虛擬世界,產(chǎn)生非常多的信息,從而反哺真實世界。不同的虛擬世界在被聯(lián)通后,又會成為元宇宙。

當然,這只是一個猜想,并沒有經(jīng)過嚴格地科學驗證后的依據(jù);但這并不影響這個世界的有趣,更不會停止我們的好奇心和持續(xù)探索的腳步。

寫在最后:關于自由意志

本文也提到了這套分析框架的一個核心點:物體是否具備自由意志?正因為有這樣分類方式,才有后面一系列的推理、分析和結論。

我們都相信自己在先天是完全自由的,甚至涵蓋個人行動,而且認為在任何時間他都可以開始另一種生活方式;但在后天,我們發(fā)現(xiàn)自己并不自由,而是受制于各種規(guī)則和物品。

在真實世界中,我們也許無法知道:絕對的自由是否存在,或僅是一個形而上的思考方式。但在虛擬世界中,站在“智能體”的角度來看,當他們能自主地創(chuàng)造虛擬世界里的信息和物質(zhì)時,他們確實有主觀決策的能力,但他們是否有自由意志?

在我們看來,虛擬世界中“智能體”的主觀能動性其實也是受限于虛擬世界的底層規(guī)則,那推及到我們自己,我們的自由意志是否也受限于真實世界的底層規(guī)則呢?

如果按照我們的歸納和演繹法去推理,至少也需要讓虛擬世界中的“智能體”能夠創(chuàng)造出下一層嵌套的虛擬世界,才能有一定依據(jù)。從技術上來說,也許是可以實現(xiàn)的。但如果這樣的話,是不是又反過來暗示了,我們目前生活的這個真實世界,其實也是一個模擬的虛擬世界呢?

一個很重要的點在于,人類的大腦是有認知缺陷的,我們認識到的邏輯系統(tǒng)既幫助我們一步步地認識目前這個世界,同時也限制我們認識這個世界的其他方式,同時我們也無法理解為什么會有邏輯這個東西存在。

也許,在探索虛擬世界的過程中,我們不僅能知道什么叫做“自由意志”,更能知道我們從哪里來,要到哪里去。

“我們逆流而上,被不斷推回”

“直至回到往昔歲月”